SEJAK penolakan kakek di rapat itu, pikiranku tak pernah tenang.

Ide digitalisasi produksi yang kutawarkan bukan sekadar ambisi pribadi. Itu adalah kebutuhan mendesak.

Mesin kami sudah tua, proses pencatatan masih manual, dan biaya operasional membengkak.

Kalau terus begini, aku tahu kompetitor akan meninggalkan kami jauh di belakang.

Tapi di Brajantara Group, restu Broto Brajantara adalah “stempel hidup” yang menentukan hidup-matinya sebuah ide. Tanpa itu, semua rencana hanyalah kertas kosong.

Diam-diam, aku memutuskan untuk menjalankan proyek ini dalam skala kecil uji coba di salah satu unit produksi di pabrik Surabaya.

Aku memilih tim yang percaya padaku. Mereka adalah beberapa staf muda yang mengerti teknologi dan mau bekerja di luar jam kantor.

Kami memulai dengan mengganti sistem pencatatan manual menjadi aplikasi sederhana yang kubuat bersama seorang programmer freelance.

“Bu Brina, kalau ketahuan Pak Broto gimana?” tanya salah satu staf, setengah berbisik.

“Kita jalani ini sebagai proyek efisiensi internal. Kalau hasilnya bagus, kita punya bukti kuat untuk meyakinkan semua orang,” jawabku mantap.

Sementara itu, aku tetap berusaha mengikuti prosedur formal.

Aku mengirimkan memo resmi ke direksi dengan mencantumkan analisis biaya dan keuntungan.

Tentu saja, memo itu “menghilang” di meja Bram, paman sekaligus wakil direktur utama yang terkenal selalu meminta “pendapat terakhir” dari Broto.

Di sinilah aku mulai sadar bahwa masalah kami bukan hanya di founder. Tapi juga di generasi kedua yang enggan mengambil risiko tanpa restu penuh.

Mereka takut membuat keputusan yang bisa membuat mereka “dimarahi” oleh Broto.

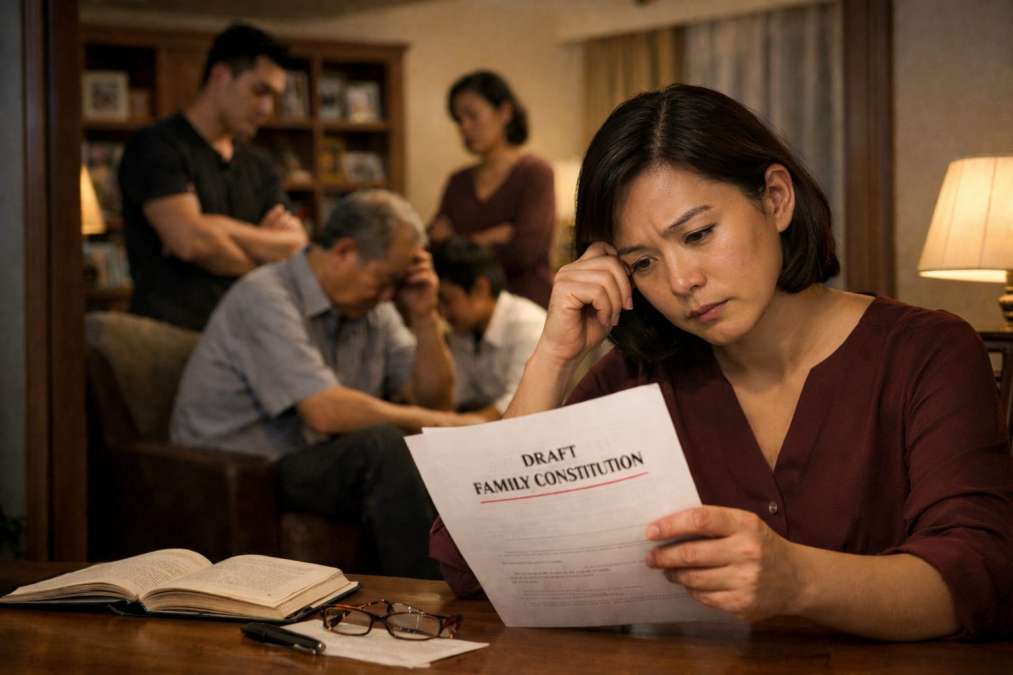

Suatu malam, aku membuka lagi buku panduan Good Corporate Governance (GCG) yang dulu kupelajari saat mengikuti kursus manajemen bisnis keluarga.

Di situ tertulis jelas:

“Founder yang sudah tidak aktif sebaiknya melepaskan kendali operasional sepenuhnya kepada penerus, demi keberlangsungan dan adaptasi bisnis.”

Aku menghela napas panjang.

Secara hukum, Broto memang tidak lagi tercatat sebagai direksi atau komisaris. Tapi secara budaya perusahaan, dia adalah “pimpinan bayangan”.

Inilah problem klasik perusahaan keluarga di Indonesia: hukum formal kalah oleh hierarki keluarga.

Tiga bulan berjalan, uji coba di pabrik Surabaya membuahkan hasil. Biaya bisa ditekan 15% dan waktu produksi lebih cepat 20%.

Kami semua senang. Tapi aku tahu kabar ini akan sampai ke telinga Broto cepat atau lambat.

Yang belum kupikirkan adalah bagaimana reaksinya saat tahu aku menjalankan ini tanpa restunya.

(Bersambung)